どうもこんにちは。

前回、新長谷寺の記事で書いたとおり、しばらく巡礼記事をアップしていませんでしたので、ちょっと前の巡礼記録となります。

西国三十三所、洛陽三十三所の巡礼記事リストはコチラからどうぞ。

さて、通称「岩間寺」とも呼ばれる岩間山正法寺。標高400mほどの山の中にある閑かなお寺で、西国三十三所札所の中では比較的こぢんまりしていますが、山寺というのは気持ちの良いものです。

岩間山正法寺(岩間寺)ってこんなお寺さん

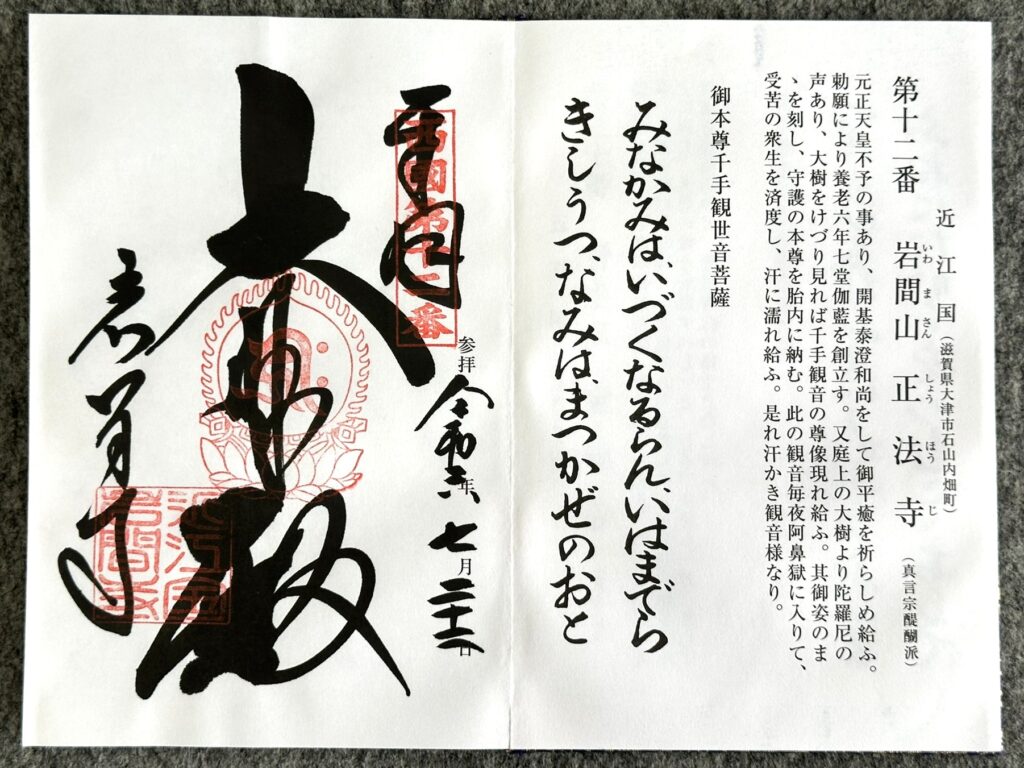

西国三十三所観音巡礼 第十二番札所

その他の参加霊場

- ぼけ封じ近畿十楽観音霊場 第四番札所

- びわ湖百八霊場 二番札所

養老六年(722年)、加賀白山を開いた泰澄大師が元正天皇の大厄の病を法力によって直したご褒美で建立された元正天皇の勅願寺院です。かつては熊野、吉野に並ぶ日本三大霊場のひとつとして栄えていたそうです。

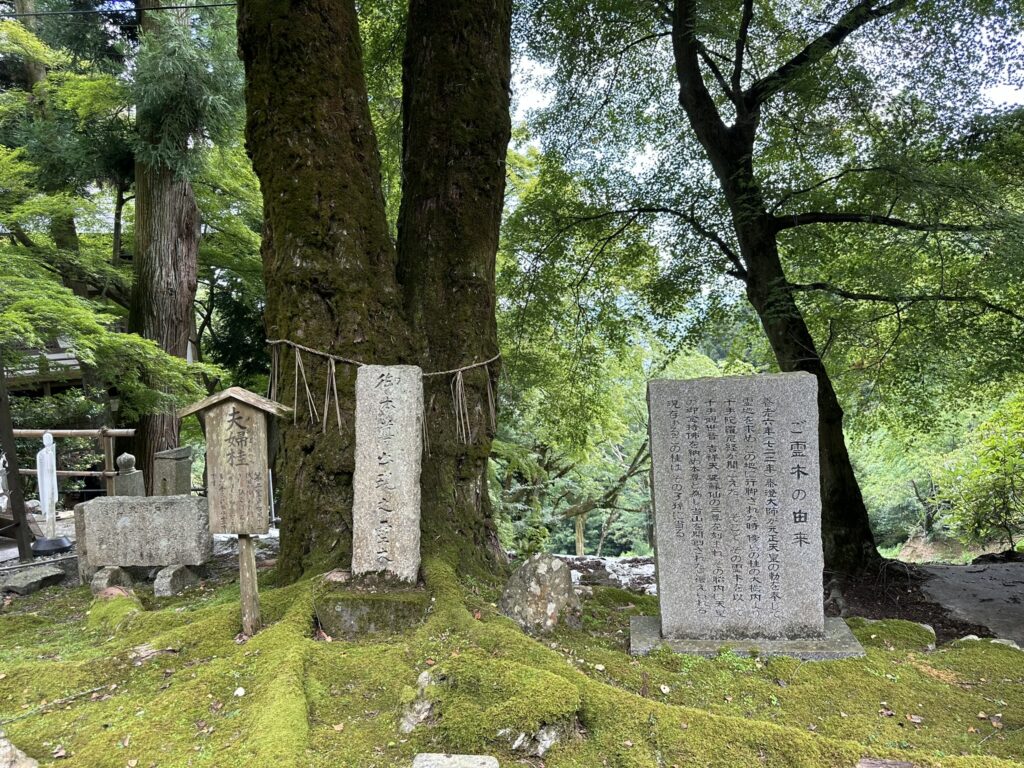

泰澄が加賀白山を開く途上、霊地を求め岩間山を訪れた際、千手陀羅尼を感得した桂の木から千手観音像を刻み、その胎内に治めた元正天皇の御念持仏がご本尊です。この桂の御霊木の三代目にあたる子孫が夫婦桂と称され、今も境内で拝することが出来ます。

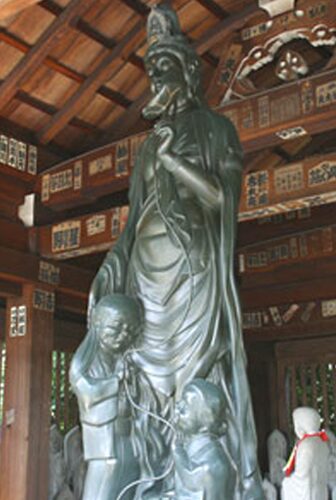

このご本尊は、夜ごと厨子を抜け出て百三十六地獄を駆け巡って苦しむ人々を救済し、日の出の頃には汗びっしょりで岩間山に戻ってこられたと伝えられ、その姿から「汗かき観音さん」と呼ばれているとのことです。

また、泰澄大師が雷神を弟子とし、その代わりに岩間寺に参詣する善男善女には雷の災いを及ぼさないと約束させたことから「雷除け観音」とも呼ばれています。

平成には醍醐派本山との確執、訴訟問題などもあったようですが、今は少なくとも表面的には終息しているようで、特に参拝する上で心を乱されるようなことを目にすることもありませんでした。

正式名称

岩間山 正法寺

宗派

真言宗醍醐派

御本尊

千手観音立像

御詠歌

水上(みなかみ)は いづくなるらん 岩間寺 岸うつ波は 松風の音

札所本尊真言

おん ばざら たらま きりく そわ

詳しくはコチラ↓

ロケーション&CX-3的オススメ度

住所 : 滋賀県大津市石山内畑町82

(下の地図の12番です。拡大してご覧ください。左上の![]() でインデックスが表示されます)

でインデックスが表示されます)

CX-3で訪問オススメ指数 : 95%

滋賀と京都の県境のあたり岩間山の山中に位置しています。

JR・京阪の石山駅から京阪バスで向かうことも出来るようですが、公式サイトによると下車後、徒歩50分とのことです。でも、比較的近くに三井寺、石山寺、三室戸寺、醍醐寺などもありますし、下道で札所巡りをするのもオススメです。ワタシは今回、三井寺から岩間寺に向かいました。ただし、琵琶湖方面から下道で向かう場合、通勤時間帯だと大津~石山あたり、特にR1は結構混みますのでご注意を。(まあ、知れた距離ですけど)

さあ、CX-3でGO!

オススメ指数100%にしなかったのは、歩いて山を登る巡礼者への敬意からです。

クルマだと高速なら名神の瀬田西ICか京滋バイパスの石山ICで降りてから10~20分程度です。上の地図を拡大していくとおわかりいただけると思いますが、岩間寺に向かう参道は結構拡大しないと表示されません。でもご安心ください。センターラインこそないものの比較的広く、すれ違いもできますので、大型のクルマでなければ特にストレスなく走れます。

駐車場も特に大きなものではありませんが、2カ所ありますし、特別な行事がある時でなければ特に問題ないと思います。

訪問記

お伺いしたのは7月。ただし2024年。

最近の夏の暑さは山の中なら涼しい……という生やさしいものではありませんが、それでも人も少なく、比較的快適にお参りすることが出来ました。

駐車場にCX-3を駐め、参道を少し歩くと山門……に行き着く前に鐘楼と赤いノボリも鮮やかなボケ封じ観音さまがいらっしゃいます。

ぼけ封じ近畿十楽観音霊場の第四番札所の御本尊がこの観音様のようです。調べてみると霊場の公式サイトはすでに閉鎖されているものの、参加霊場(持ち回り?)で行われるボケ封じ法要も行われているようですし、一応(失礼)存続しているようです。この観音様は霊場共通のデザインだそうです。

一応、とか書いてしまいましたが、参加霊場はなかなかのビッグネームも含まれています。六番の総持寺は正法寺と同じく西国三十三所にも名を連ねていますね。

さらに進むと山門……ではなく、仁王像が並んでいます。

どうやら山門はないようですが、この阿吽の仁王像がしっかりと睨みをきかせているのでOK。

本堂はそれほど大きなものではありませんが、西国三十三所の札所らしく所狭しと奉納額などが飾られ、多くの民の信仰を集めてきたことがうかがわれます。

他にも不動堂、白姫竜神や火伏の銀杏として崇められる大銀杏、その根元で祀られる稲妻龍王など、見どころもいっぱいです。

あと、境内には西国三十三所霊場の各御本尊の小像を祀る三十三所観音堂というお堂があるのですが、その前の小さな池に驚きの由来が。

芭蕉の池。

芭蕉と言えば松尾芭蕉。

松尾芭蕉と言えば……?

「古池や蛙飛びこむ水の音」ですね。

そうです。この池で松尾芭蕉がこの句を詠んだとか、岩間寺に参詣し霊験を得てこの句を詠んだとかの謂れがあるとのこと。もっとも真偽の程はワカリマセンというレベルの言い伝えですが、こういうのは素直に信じて感動した者勝ちだと思うのであります。

標高の高いところにあるこのお寺ですが、眺望は「まぁ悪くない眺めだねぇ」といったところでしょうか。

この日は三井寺からの続きでここにやってきましたが、見応えという点では三井寺がスゴすぎてえらくこぢんまりな感じを受けてしまいましたが、山深い空気感と相まってとても清らかな気分でお参りできました。

御朱印

本堂にて御朱印をいただきました。

ありがとうございます。

さいごに

このような山寺に来る度思いますが、昔の人はなぜこのような山の中にお寺を建てたのでしょう。道も開けていなかったでしょうし、往き来も大変。もちろん建築自体はもっと大変だったことでしょう。

当然利便性を求めて建てるものではなかったでしょうから、便利な場所じゃないというのはまあ良いのですが、でも、なぜここなのでしょう? 山の中でもせめて道が通っている付近に建てちゃってもいいような気がします。

単に山奥であることを求めたのか、それとも霊的・信仰的な「何か」があったのでしょうか?

岩間寺の場合、距離で言うと京都・醍醐方面よりも琵琶湖方面に抜ける方が近いです。でも、岩間寺の本山である醍醐寺方面へ山道を通って行くことも出来ますので、その昔はそれなりに活用されたルートなのかもしれません。でもやっぱり岩間寺はそのルートからさらに離れた山中に建てられています。

なぜ、奥へ奥へと分け入ってお寺を建てるのか。

そのあたり、やはり現代人には想像できない何かがあるような気がしないでもありません。それは信仰に基づくものかもしれないし、もしかすると単に「山奥なんてへっちゃら」だったのかもしれません。

そういうことに思いを馳せつつ参詣すると、想像がどんどん膨らんで楽しくなりました。

まだ醍醐寺には巡拝していませんが、伺う時には岩間寺のことも思い出しつつ参詣したいと思います。

それではまた。